Della nobile casata dei Sanseverino, le cui radici identitarie affondano nel mondo normanno, si intende delineare, in queste brevi pagine, l’essenza del titolo feudale attraverso uno dei simboli più rappresentativi del potere: il territorio infeudato. Si tratta di quei domini che accompagnarono i vari esponenti della famiglia nel corso dei secoli, luoghi emblematici che rientrano a pieno titolo nella denominazione principale: Baroni di San Severino e del Cilento, Conti di Marsico.

Della nobile casata dei Sanseverino, le cui radici identitarie affondano nel mondo normanno, si intende delineare, in queste brevi pagine, l’essenza del titolo feudale attraverso uno dei simboli più rappresentativi del potere: il territorio infeudato. Si tratta di quei domini che accompagnarono i vari esponenti della famiglia nel corso dei secoli, luoghi emblematici che rientrano a pieno titolo nella denominazione principale: Baroni di San Severino e del Cilento, Conti di Marsico.

Il capostipite della famiglia, Torgisio de Rota, giunse nel Mezzogiorno d’Italia intorno al 1045 al seguito di Roberto d’Altavilla. Della sua figura e delle sue origini ci occuperemo altrove; in questa sede basterà ricordare che, dopo aver occupato il locus Rota e avervi instaurato un proprio assetto di governo, Torgisio avviò un’azione di consolidamento territoriale che, dopo circa un decennio, sfociò nella costruzione del castello di San Severino — edificato inizialmente con finalità militari —, divenuto in seguito simbolo della feudalità e del potere, nonché nella fondazione della cappella di San Severino Norico, tributo politico al popolo longobardo sottomesso.

Fu proprio da questo castello che il territorio e la casata trassero il nome, e da questo luogo i primogeniti — ad eccezione di Tommaso I e di suo figlio Guglielmo II — delinearono la direzione politica della propria ascesa.

Verso la fine dell’XI secolo (ca. 1098), al feudo originario di San Severino, Ruggero I, figlio di Torgisio il Normanno, aggiunse la Baronia del Cilento. Ma quale fu il suo centro politico? Sappiamo, da diversi atti e diplomi di concessione emanati da Ruggero I, Troisio II, Enrico e Guglielmo I, che la sede amministrativa era posta a Rocca Cilento, ai piedi del monte Stella. Lì venne edificato — o, con maggiore probabilità, ammodernato — il castello (castrum Cilenti), tuttora esistente.

Il possesso della Contea di Marsico, dalla quale i feudatari trassero l’ambito titolo di Conti, fu invece acquisito nel 1230 da Tommaso I, secondogenito di Guglielmo I, mediante la permuta dei feudi aviti e il versamento, a titolo di conguaglio, di altre mille once d’oro. Nella società feudale, del resto, la contea rappresentava un titolo di rango superiore rispetto alla baronia, così come il titolo di conte prevaleva su quello di barone. La Contea di Marsico era appartenuta al nonno materno di Tommaso, il conte Silvestro Guarna, prima di passare tra i beni della Regia Camera.

In conclusione, seppur in modo sintetico e sommario, si è cercato di fornire un quadro storico delle origini e dell’ascesa politica della famiglia Sanseverino, attraverso le concessioni territoriali da essa ottenute. Queste non furono, naturalmente, le uniche, ma si è preferito menzionare i titoli trasmessi, per lo più, ai primogeniti. Tra essi sarebbe corretto ricordare anche quelli di Signori di San Giorgio e di Principi di Salerno (quest’ultimo detenuto a partire dal 1463). Tuttavia, si è scelto di ometterli per non dilatare eccessivamente quello che vuole restare un breve appunto, una nota a margine di un testo.

Nota: Pur non comparendo nel titolo primario dei Sanseverino di Marsico, i feudi di Montoro e di Lauro giocarono un ruolo importante nell'ascesa al potere della famiglia. Questi due feudi, infatti, negli anni fra il 1119 e il 1121, passarono a Roberto I Sanseverino di Lauro , conte di Caserta. Della zona di Montoro, invece, rimase nella disponibilità, dei Sanseverino di Marsico, solamente l'attuale frazione di Piazza di Pandola.

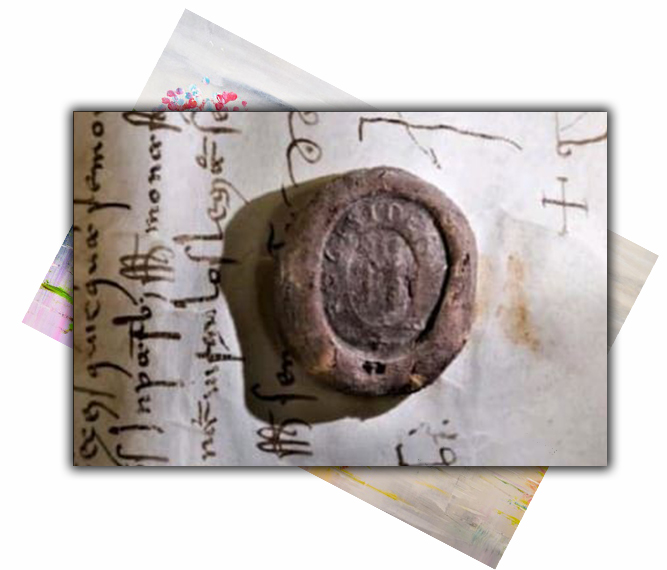

Nelle foto: i territori di Mercato S. Severino, Rocca Cilento e Marsico.

Riceviamo e pubblichiamo volentieri un intervento del

Dott. Michele Cerrato.

Appunti di Storia Sanseverinese, 2025.